喊了多年的“延遲退休”可能真的要來了。但在政策最終落地之前,有關(guān)部門還是表示,“要充分聽取各方意見”。恐怕沒有幾個(gè)人對這件事毫無意見吧?

“將會廣泛聽取各方面意見,充分吸收社會各界意見建議”

筆者在本文里就響應(yīng)國家號召,把有關(guān)的意見提一提。不過,在中文互聯(lián)網(wǎng)中近來愈發(fā)有一種不好的風(fēng)氣,只要有人提出意見,就有一群不知道是人是鬼的東西撲上來指責(zé)、圍剿提意見的人,當(dāng)中稍微理性一點(diǎn)會說“不要光反對而不提建設(shè)性建議”。

其實(shí),“建設(shè)性”應(yīng)該是為政者的職責(zé)所在,百姓只需要負(fù)責(zé)說出胸中不平,最大限度照顧大家的意見方顯為政者的水平,不然要為政者作甚?

當(dāng)然,本文依然秉持著對國家、對社會最大的善意,在提出意見的同時(shí)也詳細(xì)剖析意見的前因后果,嘗試著拿出一些小小的建設(shè)性建議,以助讀者理解。

01

退休年齡意味著什么?

關(guān)于延遲退休,首先要搞清楚退休年齡意味著什么。

在大多數(shù)人的想象中,退休意味著一段人生的結(jié)束,不需要繼續(xù)上班,回歸家庭生活。退休之后雖然不上班,但也應(yīng)該有一份收入作為養(yǎng)老之用。

一些天之驕子,擁有輝煌的職業(yè)生涯,只用了很短的時(shí)間,在五十多歲,甚至四十多歲、三十多歲就功成名就,他會提前退休開始休閑的人生。

公園成為廣大退休人員的好去處

可這樣的人是極少數(shù),絕大多數(shù)人終其一生辛勤勞動,也不可能積累下多少財(cái)富,卻要為公務(wù)勞心費(fèi)神。

法定退休年齡,就是對這絕大多數(shù)人的一種照顧,規(guī)定他們在一定的年齡必須從工作崗位上退下來,不至于繼續(xù)勞作損害健康,但又考慮到工作收入相對比較微薄,人們客觀上也需要?jiǎng)趧幼銐蜷L的時(shí)間才能擁有一些財(cái)富積累不至于困厄終老。

兩者權(quán)衡的結(jié)果,就是現(xiàn)在女性55歲、男性60歲的退休年齡。

站在個(gè)人的立場上,應(yīng)該沒有多少人愿意延遲退休吧?除了一些技術(shù)精尖的人才、位高權(quán)重的人物,他們或樂于長期為社會奉獻(xiàn)才華,或希望延續(xù)指點(diǎn)江山的成就,不僅不想退休,反而還要通過返聘、再創(chuàng)業(yè)的各種形式繼續(xù)工作。

而普通人勞碌一生,對于工作幾乎沒有什么留戀之處。可是退休不僅僅意味著休息,人退休之后的收入來源也是很重要的問題。

這才是站在國家、社會的立場上看,關(guān)于退休最為緊迫的問題。

眾所周知,目前采取的全民養(yǎng)老保險(xiǎn)制度,養(yǎng)老金是有在職工作者繳納,再由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金對退休人員發(fā)放的。但隨著出生人口下滑、社會老齡化加劇、平均壽命延長等一系列因素,導(dǎo)致領(lǐng)取養(yǎng)老金的人越來越多,繳納養(yǎng)老金的人卻越來越少,這直接沖擊了現(xiàn)有的全民養(yǎng)老保險(xiǎn)制度。

為了解決這個(gè)問題,最簡單粗暴的辦法就是延遲退休,增加繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)金的人數(shù),減少領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)金的人數(shù)。

有專家指出,現(xiàn)有的退休年齡規(guī)定,已經(jīng)有半個(gè)多世紀(jì)了,當(dāng)初規(guī)定女性55歲退休、男性60歲退休,人口的平均預(yù)期壽命才45歲。如今,人口平均預(yù)期壽命已經(jīng)達(dá)到了77歲,退休年齡不變意味著工作時(shí)間相對縮短。

這種“專家”的看法顯然是錯(cuò)誤的。

中國人均預(yù)期壽命(單位:歲)

人口的預(yù)期壽命為45歲,并不意味著絕大多數(shù)人口都會在45歲左右的時(shí)間死去,而是所有年齡段人口預(yù)期死亡年齡的加權(quán)平均。在醫(yī)療水平較低的時(shí)期,嬰幼兒和老人,尤其是嬰幼兒年齡段人口死亡率很高,所占權(quán)重大,因此拉低了總體預(yù)期壽命。

事實(shí)上,只要挺過了嬰幼兒的夭折高峰期,絕大多數(shù)能夠活到成年的人口,壽命超過60歲應(yīng)該不是問題。退休年齡的設(shè)定跟人口預(yù)期壽命根本沒有關(guān)系,主要還是看人口的年齡結(jié)構(gòu)。

這種“專家”無非就是顧左右而言他,不想讓大眾知曉養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的巨大壓力,從旁給延遲退休增加合法性罷了。

02

養(yǎng)老保險(xiǎn)為什么壓力大?

據(jù)統(tǒng)計(jì),我國16至59周歲的勞動年齡人口有89640萬人,占總?cè)丝诘谋戎貫?4%;60周歲及以上人口25388萬人,占總?cè)丝诘?8.1%,其中65周歲及以上人口17603萬人,占總?cè)丝诘?2.6%。

第一財(cái)經(jīng)記者根據(jù)《2020中國統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù),結(jié)合各地統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù),梳理統(tǒng)計(jì)了31個(gè)省份的勞動年齡人口占比。數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前勞動年齡人口占比最高的是北京,天津、內(nèi)蒙古位居二、三位;老齡化較深的東北地區(qū),勞動年齡人口占比并不低,相反,中西部一些人口大省的勞動年齡人口占比普遍較低。

要滿足退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)金的發(fā)放,也就是64%的人養(yǎng)活18.1%的人,如果按照退休人員收入約為在職人員收入一半計(jì)算,(18.1%?2)?64%約等于15%,在職人員需要拿出實(shí)際收入的15%來繳納養(yǎng)老保險(xiǎn),也就是供養(yǎng)退休人員。

如此高的比例,不僅個(gè)人不愿意,企業(yè)也不堪重負(fù)。

自疫情以來,國家出臺了一系列扶企紓困的政策,其中就包括社保費(fèi)的繳納可以延繳、少繳。雖然在一定程度上緩解了企業(yè)的燃眉之急,但壓力卻轉(zhuǎn)移到了社保支付方,直接的結(jié)果就是養(yǎng)老保險(xiǎn)基金池發(fā)生虧空。

2019年5月2日,《經(jīng)濟(jì)日報(bào)》曾經(jīng)發(fā)表了題為《費(fèi)率降低不會導(dǎo)致養(yǎng)老金虧空》的評論文章,其中指出:“一方面,基金當(dāng)期收大于支,滾存結(jié)余呈現(xiàn)不斷增加趨勢;另一方面,各級財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的資金投入也在逐年增加。……并未發(fā)生基金穿底情況。”

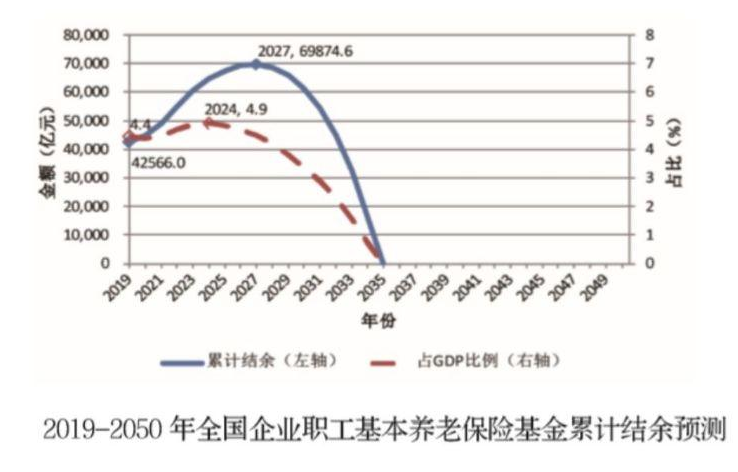

可是,事實(shí)真是如此嗎?其實(shí)在這篇報(bào)道發(fā)出幾天前,社科院就發(fā)布了《中國養(yǎng)老金精算報(bào)告2019-2050》,其中有關(guān)養(yǎng)老金2035年后有耗盡累計(jì)結(jié)余的可能性,養(yǎng)老系統(tǒng)“坐吃山空”的說法,引起了民眾的廣泛關(guān)注和討論。

從社科院公布的報(bào)告,未來30年,養(yǎng)老金的繳費(fèi)率將會從現(xiàn)有的約15%翻倍到30%。當(dāng)期結(jié)余總額從2023年開始下降,到2028年出現(xiàn)負(fù)數(shù)。

目前,虧空尚且可以通過財(cái)政補(bǔ)助來彌補(bǔ),但財(cái)政資金來自稅收,用稅收補(bǔ)養(yǎng)老金虧空相當(dāng)于變相又提高了每個(gè)人的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)率,因此前文所述的30%繳費(fèi)率可能還要再上調(diào)。

2019-2050年全國企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余預(yù)測

在養(yǎng)老金資產(chǎn)儲備方面,2017年中國養(yǎng)老金儲備余額為8.5萬億元,占GDP的10.3%,而同期美國為160%,簡直是天壤之別。

養(yǎng)老保險(xiǎn)制度壓力過大,首要的原因當(dāng)然是人口結(jié)構(gòu)。

在社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平還不高的情況下,人口出生率大幅下降,老齡化程度大幅加深,是導(dǎo)致現(xiàn)有養(yǎng)老保險(xiǎn)制度壓力的最大原因。但是并不是說人口出生率低、老齡化率高,養(yǎng)老就一定會出問題,根子還是在于全民養(yǎng)老保險(xiǎn)制度本身。

如果采取全國統(tǒng)一的公共養(yǎng)老模式,必然會受制于人口結(jié)構(gòu)。

事實(shí)上,只要家庭整體收入高于一定水平的人,他們并不需要政府發(fā)放的一個(gè)月兩千多塊錢養(yǎng)老金,可是養(yǎng)老保險(xiǎn)卻不得不對他們一視同仁地發(fā)放,這當(dāng)中就會造成巨額養(yǎng)老保險(xiǎn)金的浪費(fèi)。

健康的養(yǎng)老保險(xiǎn)制度應(yīng)該是具備救助性質(zhì)的政府兜底養(yǎng)老金和個(gè)人自付的社會性養(yǎng)老保險(xiǎn),以及有條件的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、大企業(yè)自行負(fù)擔(dān)的職業(yè)年金,三者相結(jié)合。

建立企業(yè)年金計(jì)劃企業(yè)數(shù)量及增長情況 數(shù)據(jù)來源:人社部;單位:億元。

雖然目前國內(nèi)也在鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司推出商業(yè)性養(yǎng)老保險(xiǎn),但購者寥寥,職業(yè)年金更是無人問津,截至2017年底,建立年金計(jì)劃的企業(yè)數(shù)只有8萬多戶,占比不及百分之一。

以美國企業(yè)年金401(k)為例,它規(guī)定個(gè)人存入401(k)賬戶的錢可以全部稅前抵扣,這對于個(gè)稅很高的中產(chǎn)有很大的吸引力。而對于企業(yè)而言,企業(yè)的平均匹配資金約為個(gè)人存入資金的35%,負(fù)擔(dān)不算太重。

最重要的,個(gè)人可以決定如何用年金做投資,這樣個(gè)人能參與,盈虧很透明。

401(K)與IRA養(yǎng)老保險(xiǎn)政策對比

再看國內(nèi)的年金制度設(shè)計(jì),雖然企業(yè)年金也由企業(yè)和職工個(gè)人共同繳納,但個(gè)人繳費(fèi)的免稅部分僅有不超過工資計(jì)稅基數(shù)的4%,而企業(yè)要補(bǔ)貼員工繳費(fèi)的一到兩倍,負(fù)擔(dān)很重。

更重要的是,年金交給企業(yè)年金委員會管,大部分人根本不知道自己的錢去哪了,這樣一個(gè)對于企業(yè)和員工兩邊都不討好的制度設(shè)計(jì),當(dāng)然發(fā)展不起來。

03

如此接軌太粗糙

很多專家,包括有關(guān)部門的官員都指出,延遲退休是“大勢所趨”,世界“主要國家”的退休年齡都在不斷延遲。所以延遲退休政策本身是與國際接軌的,無可厚非的。

可是他們沒有告訴我們的是,為什么一定要“國際接軌”呢?“國際接軌”就一定正確嗎?為什么一會兒強(qiáng)調(diào)“國情”,一會兒又強(qiáng)調(diào)“接軌”,這難道不是雙重標(biāo)準(zhǔn)嗎?

我們來看看世界各國的退休年齡規(guī)定。

美國于1983年修訂了《社會保障法案》,提出的到2025年將職工的正常退休年齡從65歲提高到67歲。但是直到20年后的2003年才正式開始實(shí)施,并明確提出計(jì)劃用22年的時(shí)間完成從65歲提高到67歲的目標(biāo)。

德國從2012年起,到2029年用18年的時(shí)間將法定退休年齡逐步從65歲提高至67歲,退休年齡從2012年開始每年提高一個(gè)月,在隨后的6年中每年提高兩個(gè)月。

日本規(guī)定,男女分別從2013年和2018年開始實(shí)行,把領(lǐng)取養(yǎng)老金年齡提高到65歲,并將于2025年和2030年過渡完畢。

世界、發(fā)達(dá)地區(qū)、發(fā)展中地區(qū)、中國平均退休年齡

2017世界各國法定退休年齡一覽

如此看來,確實(shí)主要國家都在提高退休年齡。可是我們知道,退休不僅僅是一個(gè)年齡數(shù)字,它的背后是一整套社會人口、就業(yè)、保障體系和結(jié)構(gòu)的支撐,并不是簡單調(diào)整一個(gè)數(shù)字那么簡單。

在養(yǎng)老保障方面,這些發(fā)達(dá)國家都有成熟的商業(yè)性養(yǎng)老保險(xiǎn)體系支撐,國家的救助性公共養(yǎng)老體系資金充裕,并沒有太大壓力。

正如前文所述,美國養(yǎng)老金準(zhǔn)備余額占GDP的160%。在就業(yè)問題上,延遲退休必然會給新增就業(yè)人口帶來就業(yè)壓力,所以西方主流國家都采取了漸進(jìn)式延遲退休的策略,并且像美國延遲了20年才正式實(shí)施,其他國家一旦發(fā)生延遲退休和就業(yè)率大幅降低的矛盾,也必然會暫停延遲退休的實(shí)施,避免給社會帶來就業(yè)的負(fù)面預(yù)期。

同時(shí),還不得不考慮中外的勞動者就業(yè)現(xiàn)狀。

在當(dāng)前大量企業(yè)普遍把“壓榨員工”作為企業(yè)生存基本邏輯的情況下,是否還會有人有多少積極性為國家健康工作呢?如果勞動者普遍在三十、四十歲的時(shí)候就大量透支了健康和精力,他還有可能持續(xù)工作到六十五歲嗎?

而這個(gè)問題在世界主要國家中幾乎都不存在。

MI芯片

著名的蘋果公司負(fù)責(zé)開發(fā)m1芯片的團(tuán)隊(duì)成員,雖然偶有加班,但不加班的時(shí)候幾乎都是彈性下班時(shí)間,很多人下午兩三點(diǎn)就下班接孩子放學(xué)了。盡管如此,卻依然不妨礙蘋果的m1芯片一出世就成為性能最強(qiáng)的芯片,“吊打”目前主流芯片。

在國內(nèi)大企業(yè)存在的“35歲”現(xiàn)象也不得不讓人深思。

一些企業(yè)慣于壓榨員工勞動力,視35歲以上的員工不再有“壓榨價(jià)值”,便變著法兒的把到35歲還處于一定級別以下的員工趕走。

對于這部分員工來說,很可能不是“延遲退休”,而是35歲的時(shí)候就不得不面臨提前“退休”了,延遲退休對他們來說就是利益的嚴(yán)重剝奪,他們必須要多忍受5年不能拿到養(yǎng)老金的日子。

在日本,企業(yè)早就養(yǎng)成了終身雇用的傳統(tǒng),雖然也可能會造成企業(yè)活力不夠等負(fù)面問題,但是沒有哪個(gè)企業(yè)會貿(mào)然打破這種傳統(tǒng),絕不會發(fā)生6上述種種,正在越來越成為嚴(yán)重的社會問題。

04

誰不想退休?

當(dāng)然,也不是誰都想著退休,不想退休的還是大有人在的。

雖然整體的勞動權(quán)益保護(hù)水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界主流國家,但是卻一直有這樣一群人一直在參照主流國家的勞動者權(quán)益標(biāo)準(zhǔn),享受著“特別照顧”。

比如固定的帶薪休假制度,工作滿三十年提前退休制度,朝九晚五的八小時(shí)工作制度等等,沒錯(cuò),說的就是人數(shù)約有2000萬的體制內(nèi)人員,其中公務(wù)員約700萬,其他事業(yè)單位在編人員約一千多萬。

在這2000萬人當(dāng)中,也并不是大家都不想退休,畢竟絕大多數(shù)底層工作者都面臨著職業(yè)和級別上的天花板,無論多么努力也不可能突破取得更大成就,他們是幾乎沒有勞動積極性的。

不想退休的只有少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部、主任醫(yī)師、教授、高級工程師等。

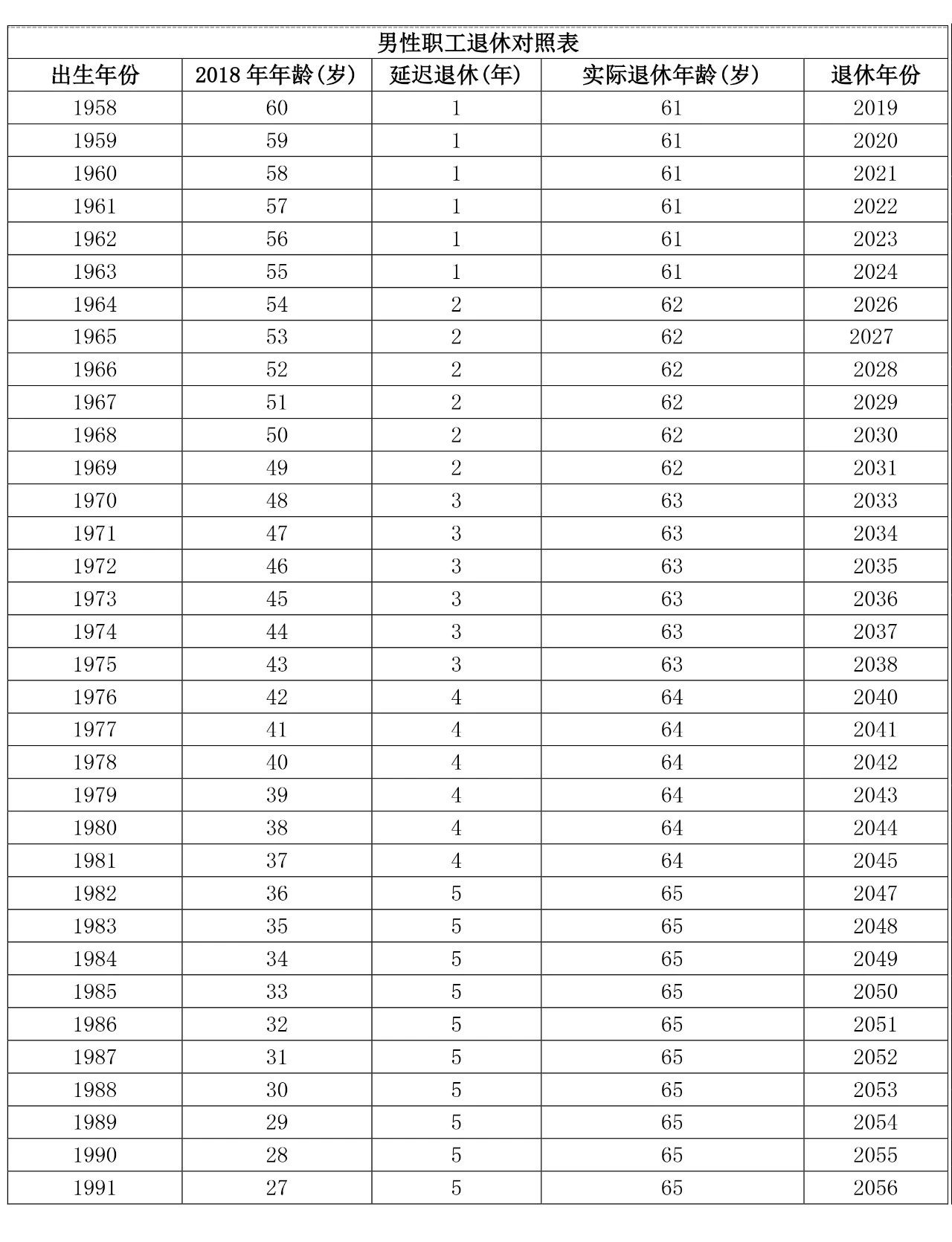

1963-1991年出生男女職工實(shí)際退休年齡

對于領(lǐng)導(dǎo)干部來說,在職意味著權(quán)力,人在位時(shí)門庭若市,人不在位則門前冷落鞍馬稀。在權(quán)力配置資源的社會底色之上,他們絕不想失去權(quán)力,即使不得不退休,還要想方設(shè)法在背后操縱他們的繼任者。

其它高級知識分子也有類似情況,只要不退休,就能獲得項(xiàng)目、經(jīng)費(fèi)、榮譽(yù),而一旦退休就一無所有。

絕大多數(shù)體制內(nèi)普通勞動者們,如果上升渠道通暢,應(yīng)該都是有勞動積極性的。但居上位者長期霸占著位置,或者又因?yàn)檠舆t退休而霸占位置的時(shí)間更久,就堵死了下層的上升渠道,眼看著工作沒有什么前途,他們也就心意闌珊,不把心思放在工作上了,基本上就是混吃等死,平躺著白拿錢。

對他們個(gè)人來說,這絕對是好事,因?yàn)橐粋€(gè)單位平躺者越多,隊(duì)伍也就越難帶,領(lǐng)導(dǎo)的指示也就越難貫徹,單位職工就越舒服。

從這個(gè)角度來看,延遲退休利官利吏。

另外,機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工退休金由財(cái)政負(fù)擔(dān),并且退休后收入可達(dá)在職收入的80%以上。這就是常說的養(yǎng)老待遇“雙軌制”。

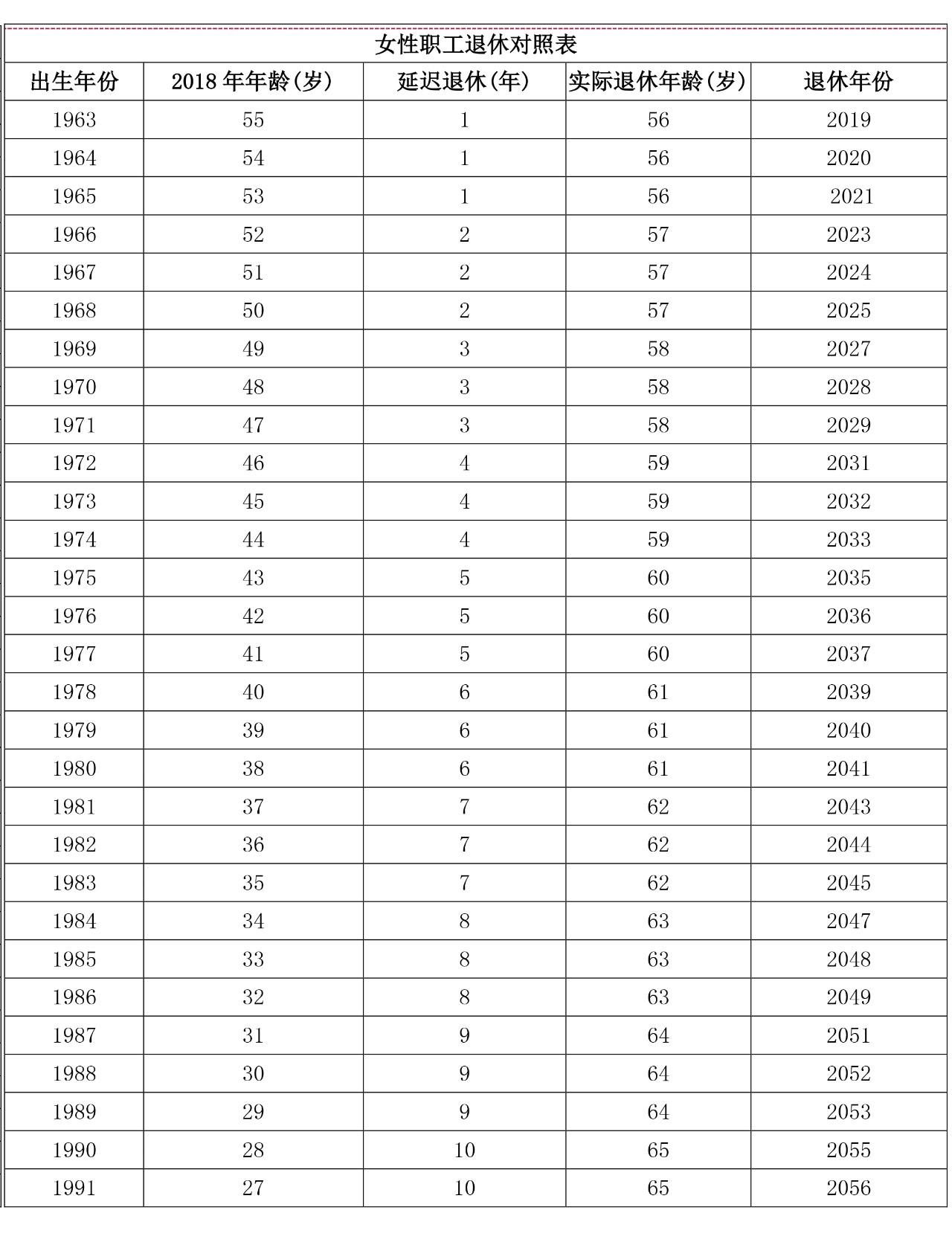

雖然此前有一波并軌改革,但是采取的是“老人老辦法、中人中辦法、新人新辦法”,即“老人”仍然由財(cái)政統(tǒng)發(fā)退休工資,不納入養(yǎng)老保險(xiǎn)體系,“中人”部分由養(yǎng)老保險(xiǎn)支付,部分由財(cái)政補(bǔ)充,“新人”全部納入養(yǎng)老保險(xiǎn)體系。

但不論是“老人”、“中人”、“新人”,都會保證并軌之后的退休待遇基本維持不變。

其實(shí),所謂“雙軌制”,其本質(zhì)是機(jī)關(guān)事業(yè)單位給予職工的特殊職業(yè)年金待遇,它應(yīng)當(dāng)與社會養(yǎng)老保險(xiǎn)分開,“并軌”是錯(cuò)誤的。

問題的癥結(jié)還是在于,不分貧富貴賤,把所有人的養(yǎng)老統(tǒng)包在社會養(yǎng)老保險(xiǎn)制度當(dāng)中,并不是養(yǎng)老問題的解決之道。

結(jié)語

延遲退休之所以在社會熱議,正是因?yàn)橥诵葸@個(gè)問題背后有一系列的社會問題。

老人不退休,年輕人的就業(yè)壓力勢必要增大,而勞動者權(quán)益保障形勢非常嚴(yán)峻的前提下,延遲退休不僅無人愿意,還會嚴(yán)重?fù)p害勞動者的健康,又給醫(yī)療體系帶來更大的壓力。

而職場的所謂“35歲”現(xiàn)象,更讓延遲退休成為毫無意義的笑談,在這種情況下,延遲退休年齡無疑是對勞動者利益的直接剝奪。

我們也要注意到,在老齡化程度加劇的現(xiàn)實(shí)情況下,延遲退休確實(shí)是世界主要經(jīng)濟(jì)體應(yīng)對問題的辦法。

但在延遲退休落地之前,首先要解決的就是就業(yè)和勞動者權(quán)益保障問題。

解決就業(yè)問題,就要營造良好營商環(huán)境,擴(kuò)大民間資本投資渠道,讓民營企業(yè)有更大的生存空間。

而解決勞動者權(quán)益保障問題,就要營造良好營商環(huán)境,創(chuàng)造寬松自由的創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)環(huán)境,防止企業(yè)惡性競爭,打破企業(yè)的利潤來自于對勞動者的“壓榨”的社會現(xiàn)實(shí),引導(dǎo)企業(yè)走入以創(chuàng)新引領(lǐng)利潤增長的健康軌道。

但要做到這些,都遠(yuǎn)比延遲退休困難得多。